校企合作新成效①机械与电子信息学院:订单培养步入正轨

开栏语

在学校转型发展工作中,各学院积极探索应用人才培养的途径,对外开展校企合作,对内提高学生的动手实践能力,推动大学生创新创业活动,通过项目合作、学生实习、教职工挂职等形式,巩固校企合作关系,全方位开展合作。取得了不菲成绩,武汉工程科技学院校园网特此开辟“校企合作新成效”专栏,记录各学院校企合作的奋斗成果,以飨读者。

机械与电子信息学院:订单培养步入正轨

记者周琰

“在短暂的实习过程中,我深深感觉到自己所学的知识的肤浅和在实践运用中知识的匮乏,刚开始的一段时间里,对一些工作无从下手,茫然不知所措,这让我感到非常的难过。在学校总以为自己学的不错,一旦接触到实践,才发现自己知道的是多么少,这是才真正领悟到学无止境的含义。”高德红外的第三期订单班今年开班,近期,机电学院教师朱秀云收到学生潘小龙发回的实习心得,信中汇报了他这四个月以来的实习状况。

本学期,像潘小龙一样在高德红外实习的学生共有23名。他们从最初报名的109人中脱颖而出,通过面试与体检,最终于7月4日前往高德红外报到,进行开班实习。截至目前,机电学院已经在订单班就业的和正在订单班中学习的人数已远远突破200人。

按需制定培养方案

从2014年下半年以来,机电学院先后与武汉高德红外股份、武汉诚迈科技、武汉亿力电子、湖北六合天轮机械、武汉宏海科技股份、精伦电子股份、南京嘉环科技、盛帆电子股份等8家企业开展订单式培养和“3﹢1”等形式的校企合作。

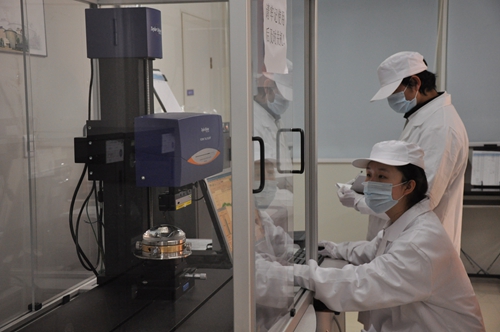

机电学院与武汉高德红外股份、武汉诚迈科技、武汉亿力电子等企业深度合作,实现联合培养。企业参与制定教学方案,开设专题讲座,植入企业文化,完成专业课程的学习,满足学生企业岗位技能培训的要求,选拔合格的学生进入企业实习,根据综合考核聘用合适的学生为正式员工,形成专题讲座+在校专业课学习+企业实习+正式入职的“订单式培养”。

“3﹢1”合作模式,即学生在校集中学习三年,在对应的企业综合实习一年,前三年有效地保证了学校常规教育教学内容的开展,最后一年学生通过面试进入企业实习。借助企业的实训,帮助学生更好地掌握操作技能、参加技能鉴定获得相应技能资格证书,为今后的就业争取更多的竞争筹码。

而在校内的专业教学中,按照“3+1”的培养流程,均由企业按照岗位特点提出培养要求,并提供教学内容和相关资料,由教师将这些内容融入到相关课程的教学中。或由企业派技术骨干到学校来开设讲座,将岗位工作要求、员工素质要求、企业文化、企业理念教授给学生,实现学生与企业、学生与就业岗位的“零距离”对接。

精准实习导向高就业比

大四学生王志敏说道:“这次实习是比以往任何一次实习都更具有针对性和实践意义,不仅是由于自己的重视,还因为在系统地学习了大学四年的专业知识之后,作为应届毕业生的我在实习过程中受到了许多长辈和老师的重视和严肃专业地指导,使我更充分地理解了专业知识学习在实践中的利用,进而在今后的工作和学习中更好地掌握和运用专业技能。”

除此之外,从2015年上半年以来,机电学院已安排多名专业教师下企业参与生产实践,提高教师的实践动手能力,为教学服务。同时聘请少量的企业技术骨干担任教学任务,形成了专兼结构合理的“双师型”素质的优秀教学团队。企业人员和教师同时将专业知识带进校园带给学生,学生在进入企业实习之前就具备了足够的知识。

机电学院在内培养“双师型教师”,将企业先进技术引进课堂,外聘企业优秀人才担纲教学;在外提供订单班等实习实训平台,鼓励学生走出去;“引进来”与“走出去”的教学思路也逐渐发酵为良好的就业数据,2016年,机电学院毕业生就业率达到94.38%,其中计算机科学与技术和通信工程专业就业率达到100%,学院培养的应用型人才得到了企业和社会的认可。

机电学院2016届本科毕业生中主要有高德红外、城迈科技两个订单班,神州泰岳科技有限公司也在洽谈合作当中,分别有55人和26人参加了这两个企业的定制培养和顶岗实习,最后分别有41人和16人在培养单位就业,薪资水平较刚参加工作的人员有大幅提高,有的还当上了班组长,成为企业骨干。据不完全统计,到高薪企业月薪5000以上就业有39人。

机电学院院长张友纯透露,未来学院还会继续扩大校企合作的规模;根据新修订的培养方案,到2017年机电学院将全面推行“3+1”人才培养模式,到时将会有更多的学生成为校企共同培养的应用技术型人才。